ほぼ週刊鎌倉新聞2008年5月15日(木)

香を聞く

鬼頭天薫堂

幽玄な香りに誘われつつ暖簾をくぐります

香道の歴史や作法についてのお話をいただきました。

香道では香りをかぐことを「聞く」と言うそうです。

香道では香りをかぐことを「聞く」と言うそうです。

美しく華やかな道具が並びます

道具の美しさも目を見張ります。

道具は流派によっても若干異なるそうです。

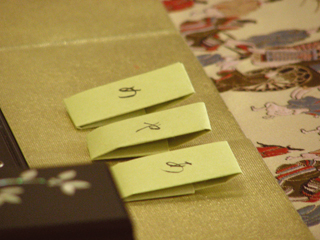

ご用意いただいた三種類の香にはそれぞれ“かな”がふられ、

季節にちなみ「あやめ」の三文字。

道具は流派によっても若干異なるそうです。

ご用意いただいた三種類の香にはそれぞれ“かな”がふられ、

季節にちなみ「あやめ」の三文字。

香が焚かれます

最初は、焚いた香の種類を教えていただき、香を聞いていきます。

この日は

「あ」・・・伽羅(きゃら)

「や」・・・寸聞多羅(すもたら)

「め」・・・佐曽羅(さそら)

代表的な香木の種類の中でも違いがわかりやすいと言われる三種類だそうですが、かすかな違いを聞き分けるのはなかなか難しいですね。

この日は

「あ」・・・伽羅(きゃら)

「や」・・・寸聞多羅(すもたら)

「め」・・・佐曽羅(さそら)

代表的な香木の種類の中でも違いがわかりやすいと言われる三種類だそうですが、かすかな違いを聞き分けるのはなかなか難しいですね。

どの香を焚いているのかは内緒です

奥の針のような道具は「うぐいす」

三種類全ての香を聞いた後、次はどの種類を焚いたかを教えてもらわずに、

どの種類の香なのかを当てていきます。

香木を包んである紙の裏側に正解が書いてあるので、

それが見えないように「うぐいす」という針のような道具に刺します。

全員が香を聞き終わると、さあ答え合わせです。

「あ」「や」「め」の三種類の香を焚かれたと思う順に和紙に書きます。

この答えを書くときに、三種類の文字を頭文字に、和歌を詠むなどして楽しむのだそうです。

聞香の最後は“香満ちました”という言葉で締めくくられました。

お開きの言葉もまた、雅で心地の良い余韻の残るものでした。

どの種類の香なのかを当てていきます。

香木を包んである紙の裏側に正解が書いてあるので、

それが見えないように「うぐいす」という針のような道具に刺します。

全員が香を聞き終わると、さあ答え合わせです。

「あ」「や」「め」の三種類の香を焚かれたと思う順に和紙に書きます。

この答えを書くときに、三種類の文字を頭文字に、和歌を詠むなどして楽しむのだそうです。

聞香の最後は“香満ちました”という言葉で締めくくられました。

お開きの言葉もまた、雅で心地の良い余韻の残るものでした。