鎌倉好き集まれ!KIさんの鎌倉リポート・第76号(2008年2月13日)

鶴岡八幡宮のルーツを旅して(その9)~清和源氏

平安時代前期の宮廷女官の正装

大変ご無沙汰しています。正月もずっと前に過ぎ去り,とうとう2月も中旬になってしまいました。

前回の「鶴岡八幡宮のルーツを旅して(その8)」は,現在の鶴岡八幡宮の直接の建設者,源頼朝のご先祖である源頼義・源義家の親子についてお話しました。

今回,シリーズ9回目は,さらにそのご先祖方にスポットを当てたいと思います。

前回の「鶴岡八幡宮のルーツを旅して(その8)」は,現在の鶴岡八幡宮の直接の建設者,源頼朝のご先祖である源頼義・源義家の親子についてお話しました。

今回,シリーズ9回目は,さらにそのご先祖方にスポットを当てたいと思います。

清和源氏のはじまり

源頼信に始まる河内源氏は,その子,源頼義の代に武門の棟梁として確固たる地位を築きました。

その河内源氏のルーツをたどれば,平安時代中期の平安京へと至ります。

10世紀前半,清和天皇の孫,経基王が源姓を賜って臣籍に下ったのが清和源氏一門のそもそもの始まり。時代が下ると,清和源氏はいくつかの家系に分かれ,それぞれの本拠地で区別して,摂津源氏(源頼光の系統),大和源氏(源頼親),そして河内源氏(源頼信)などと呼ばれるようになっていきます。

ところで,自分は,この正月は元日~14日「成人の日」まで実家のある関西に滞在していました。長い滞在の合間に,清和源氏初代の経基王(源経基),2代の源満仲,そしてその第3子で河内源氏の始祖の源頼信ゆかりの神社を参拝しつつ,京都から川西,河内を訪ねました。

その河内源氏のルーツをたどれば,平安時代中期の平安京へと至ります。

10世紀前半,清和天皇の孫,経基王が源姓を賜って臣籍に下ったのが清和源氏一門のそもそもの始まり。時代が下ると,清和源氏はいくつかの家系に分かれ,それぞれの本拠地で区別して,摂津源氏(源頼光の系統),大和源氏(源頼親),そして河内源氏(源頼信)などと呼ばれるようになっていきます。

ところで,自分は,この正月は元日~14日「成人の日」まで実家のある関西に滞在していました。長い滞在の合間に,清和源氏初代の経基王(源経基),2代の源満仲,そしてその第3子で河内源氏の始祖の源頼信ゆかりの神社を参拝しつつ,京都から川西,河内を訪ねました。

六孫王神社(京都府南区)

六孫王神社

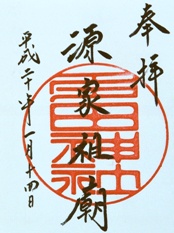

御朱印(六孫王神社)

正月3ヶ日の喧騒も去った1月5日,京都に行きました。

まず向かったのは六孫王神社。清和源氏の初代,源経基(生年不詳ー961年)をまつる神社です。

当日は小雨模様。境内のすぐそばを新幹線の高架が通っており,列車の轟音が時折,静寂を破ります。

西暦800年代の終わりごろか900年代の初めに経基王は皇族として生まれました。成人後は武蔵介として赴任したのを輪切りに承平・天慶の乱への討伐軍にも従軍し,軍事貴族としての第一歩を踏み出しました。

晩年に,王は皇籍を離れて「源経基」と称し,八条(京都市南区)に自邸を構えました。六孫王神社は,経基の死後,子の源満仲がその邸跡に墓と祠を建てて父を祭ったのが始まりだそうです(963年)。ちなみに「六孫王」とは経基のこと。父親が清和天皇の「第6子」の貞純親王で,ご自身が天皇の「孫」にあたることから呼ばれていた名だとされています。

源経基が生きた時代は,ちょうど軍事貴族(武家)という新たな社会階層が発生し始めた時期。奈良朝以来の唐風文化が変化し,古代国家を支えた律令体制が瓦解した,まさに日本の国そのものが古代から中世へ向かおうとする時代でもありました。

まず向かったのは六孫王神社。清和源氏の初代,源経基(生年不詳ー961年)をまつる神社です。

当日は小雨模様。境内のすぐそばを新幹線の高架が通っており,列車の轟音が時折,静寂を破ります。

西暦800年代の終わりごろか900年代の初めに経基王は皇族として生まれました。成人後は武蔵介として赴任したのを輪切りに承平・天慶の乱への討伐軍にも従軍し,軍事貴族としての第一歩を踏み出しました。

晩年に,王は皇籍を離れて「源経基」と称し,八条(京都市南区)に自邸を構えました。六孫王神社は,経基の死後,子の源満仲がその邸跡に墓と祠を建てて父を祭ったのが始まりだそうです(963年)。ちなみに「六孫王」とは経基のこと。父親が清和天皇の「第6子」の貞純親王で,ご自身が天皇の「孫」にあたることから呼ばれていた名だとされています。

源経基が生きた時代は,ちょうど軍事貴族(武家)という新たな社会階層が発生し始めた時期。奈良朝以来の唐風文化が変化し,古代国家を支えた律令体制が瓦解した,まさに日本の国そのものが古代から中世へ向かおうとする時代でもありました。

多田神社(兵庫県川西)

多田神社にて

御朱印(多田神社)

清和源氏の2代目,源満仲(913年?-997年)もまた軍事貴族としての路線を歩みます。藤原摂関家との関係を深め,平安京での軍事警察分野で活躍しました。

また,皇孫で中流の宮廷貴族でもあった満仲は,武芸だけでなく漢学などにも優れていて,唐の兵法書を和訳するなど学問研究の分野でも功績を残したと云われています。

1月14日,兵庫県川西市の多田神社を訪れました。源家祖廟として源満仲とその一族を祭る神社とあって,徳川家をはじめ現在も全国各地の源氏関係者から崇敬を集めています。

自分が参拝した日時は,成人式が終わったばかりだったようで,晴着姿の成人たちがちらほらと親子連れなどで参拝に訪れていました。

源満仲はここ川西市の多田盆地を所領とし,多くの兵士を集めて自らの軍事集団を形成しました(武士団の始まり)。

また,皇孫で中流の宮廷貴族でもあった満仲は,武芸だけでなく漢学などにも優れていて,唐の兵法書を和訳するなど学問研究の分野でも功績を残したと云われています。

1月14日,兵庫県川西市の多田神社を訪れました。源家祖廟として源満仲とその一族を祭る神社とあって,徳川家をはじめ現在も全国各地の源氏関係者から崇敬を集めています。

自分が参拝した日時は,成人式が終わったばかりだったようで,晴着姿の成人たちがちらほらと親子連れなどで参拝に訪れていました。

源満仲はここ川西市の多田盆地を所領とし,多くの兵士を集めて自らの軍事集団を形成しました(武士団の始まり)。

源満仲公の銅像の足元を飛行機が(JR川西駅前広場にて)

JR川西駅の広場には,大鎧に身を包み騎乗した源満仲公の銅像が鎮座しています。

源満仲は源頼光,源頼親,源頼信といった有力な3人の後継者に恵まれました。それぞれに武功を挙げ,清和源氏の軍事貴族としての声望はますます高まっていきました。中でも,三男の源頼信が東国に大きく勢力を広げ,子の頼義の代にかけて「河内源氏=軍事貴族の筆頭」といえるほどに家運を高めたことは,シリーズ8回目で述べた通りです。

源満仲は源頼光,源頼親,源頼信といった有力な3人の後継者に恵まれました。それぞれに武功を挙げ,清和源氏の軍事貴族としての声望はますます高まっていきました。中でも,三男の源頼信が東国に大きく勢力を広げ,子の頼義の代にかけて「河内源氏=軍事貴族の筆頭」といえるほどに家運を高めたことは,シリーズ8回目で述べた通りです。

誉田八幡宮(大阪府羽曳野)

誉田八幡宮の本殿にて

誉田八幡宮の境内にて

河内壷井(大阪府羽曳野市)に拠点を置いた源頼信は,ほど近くにある応神天皇陵・誉田八幡宮への崇敬厚く,同廟に願文を奉納しました。その中で,軍神として名高い応神天皇こそが自分達源氏の氏祖であると宣誓しています。これが,武門の源氏と八幡大神こと応神天皇の結びつきの始まり。以後,幕末まで1000年近くにわたって,応神天皇が源氏とその子孫の氏神として根強く崇敬されていくことになります。

「当宮は応神大王ご本人の廟所なので,古来から軍神として格別の崇敬を集めてきたようです。」

そうおっしゃるのは宮司さん。祭神様ご自身が眠る巨大な御陵(みささぎ)がすぐ傍らに控える誉田八幡宮のこと。全国あまたある八幡神社の中でも特別な存在として見られてきただろうことは想像に難くありません。

1月3日,3ヶ月ぶりに再訪した誉田八幡宮は大変な賑わい振りでした。私事ではありますがこれが2008年の自分の初詣でありました。

「当宮は応神大王ご本人の廟所なので,古来から軍神として格別の崇敬を集めてきたようです。」

そうおっしゃるのは宮司さん。祭神様ご自身が眠る巨大な御陵(みささぎ)がすぐ傍らに控える誉田八幡宮のこと。全国あまたある八幡神社の中でも特別な存在として見られてきただろうことは想像に難くありません。

1月3日,3ヶ月ぶりに再訪した誉田八幡宮は大変な賑わい振りでした。私事ではありますがこれが2008年の自分の初詣でありました。

2008年,鎌倉の鶴岡八幡宮

1月15日,半月ぶりに関東に戻りました。

鎌倉の鶴岡八幡宮を訪れたのはその2週間後。

ここが,平安京の宮廷で産声を上げた軍事貴族,源氏が最後に行き着いた場所。

安住の地と定めたかどうかはわからないけれど,清和源氏が250年もの紆余艱難の末,大輪の花を咲かせた武家の都,鎌倉。

初代,源経基は「死後は龍神となって子孫の行末を見守りたい」と満仲に遺言したそうです。

その後の清和源氏の歴代当主は,幾多の挫折を経験しながらも軍事貴族として邁進し続けたことは歴史が示すとおりです。

1186年,源頼朝による鎌倉開都と武家政権樹立を見届けて.龍神となった経基は何と言ったでしょうね。

月替わりの如月の早朝,鶴岡八幡の境内では今日もいつも通りの風景が営まれていました。

鎌倉の鶴岡八幡宮を訪れたのはその2週間後。

ここが,平安京の宮廷で産声を上げた軍事貴族,源氏が最後に行き着いた場所。

安住の地と定めたかどうかはわからないけれど,清和源氏が250年もの紆余艱難の末,大輪の花を咲かせた武家の都,鎌倉。

初代,源経基は「死後は龍神となって子孫の行末を見守りたい」と満仲に遺言したそうです。

その後の清和源氏の歴代当主は,幾多の挫折を経験しながらも軍事貴族として邁進し続けたことは歴史が示すとおりです。

1186年,源頼朝による鎌倉開都と武家政権樹立を見届けて.龍神となった経基は何と言ったでしょうね。

月替わりの如月の早朝,鶴岡八幡の境内では今日もいつも通りの風景が営まれていました。

鎌倉,鶴岡八幡宮にて